日進市様では、当社のソリューションを組み合わせ、保健事業と介護予防の一体的な実施に向けた取り組みをされています。

日進市福祉部地域福祉課の窓口は、認知症の支援や普及活動のシンボルカラーであるオレンジ色で彩られています。

今回の取材では、認知症の人と家族への応援者である認知症サポーターを全国で育成し、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指す「認知症サポーターキャラバン」のマスコットである「ロバ隊長」を手に、記念撮影いただきました。

※認知症サポーターキャラバンについて https://www.caravanmate.com/

日進市は、隣接する名古屋市のベッドタウン及び学園都市として発展してきました。

平成30年から令和5年の人口増加率は4.4%であり、特に交通至便な地区では若い世代の増加もあります。

しかしながら、将来的な医療・介護の担い手不足に対し市として可能な対応は限られる中で、令和5年度末での要支援認定率は16.4%、令和5年の高齢化率は20.2%であることから、ご高齢の方には健康な状態を維持していただき、可逆可能な、また健康悪化抑止が可能な段階での支援の充実を目指しています。

そのような中で、保健事業と介護予防に関係する部署がそれぞれの目的に即した事業を数多く実施してきました。例えば地域福祉課ではきらきら・にこにこ体操、福祉会館ではおたっしゃハウスや様々なレクリエーションを実施、また介護予防講演会や介護予防講座の開講、市の広報紙での特集記事の掲載や市からの郵送物への各イベントのチラシ同封といった広報・啓発活動などです。

もちろん、こうした事業については、民生委員の方や通いの場の運営の皆さんのご協力もいただいていました。

令和2年(2020年)の法改正で、国の高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施方針が開始されました。

これに先立つ課題として各関係先の連携が不十分であったり、それぞれの貴重なデータが共有できていなかったりといった内容が示されましたが、同様の課題を当市も抱えていました。

そこでまずは市役所の部内連携という観点から、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に向けた検討を始めることになりました。

現場をよく知る保健師が専従になったことで、専従保健師が5課の各関連事業の統括的な役割を担ったり、折しもコロナ禍で全世代の外出が激減する中で、それぞれの担当者が知見を共有し議論を深めたりといった機運も高まった様に思います。

市役所内で勉強会を開催し、介護予防事業の考え方や目的、解決すべき課題などを共有、事業の棚卸から整理・拡充した内容が下の図になります。

引用元:日進市『令和6年度第1回地域包括ケア検討会議 資料2-2』(https://www.city.nisshin.lg.jp/material/files/group/37/2-2ittaitekijisshi.pdf)

P2.「2 令和5年度 一体的実施での取組実績 」より加工して作成

※文中のトーテックアメニティは、以後「トーテック」と記載

要支援と認定されない高齢者の中にも、ささいなきっかけで介護が必要になってしまう方がいることは明らかになっていますので、健康な状態と要介護状態の中間の段階である「フレイル」を見過ごさない様にすることが重要視されています。

そうした中で要支援・要介護に陥るリスクの高い方を対象にした介護予防・日常生活支援総合事業のハイリスク・アプローチの1つとして、当市では「足腰おたっしゃクラブ」を開催しています。毎週1回のペースで筋力トレーニングなどを行い、元気になっていただこうという介護予防のコースですが、残念ながら、なかなか参加者数が伸びていませんでした。

また地域の通いの場に積極的に参加してくださる方は、基本的にはご高齢でもリスクが低い元気な方ばかりです。

介護予防として効果を上げていくためには、身体機能が落ちてきていることが疑われる方に参加いただければと思っていたのですが、そうした方にピンポイントで届く様な案内はなかなか難しいのが現状でした。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の特徴の1つが「データ活用」で健診、医療、介護などの各データを連係させて効率的に活用していこうという内容です。

当市でもこうしたデータを上手く活用することでリスクがある対象者を効率的に抽出し、抽出した方に向けて「足腰おたっしゃクラブ」をご案内できないかと考えたことが、データ活用検討へのスタートとなりました。

当市ではトーテックから健康管理システム「健康かるて」を導入しているのですが、その中には75歳以上の後期高齢者医療健診の際に実施している「後期高齢者の質問票」に含まれるフレイル関連の15項目のデータが蓄積されていますので、このデータを活用することになりました。

偶然にも、トーテックから千葉大学予防医学センターの研究資料である「将来的に医療介護が必要となるリスクが高い人にはどのような特徴があるのか」といった情報も教えていただきましたので、そのような高リスクの方たちを当市の持つデータから抽出できれば、介護予防・フレイル予防の効果も高まるのではないかと考えがつながりました。

トーテックに相談したところ、通いの場の参加データが取り込める「通いの森」の紹介を受けました。そうして「通いの森」導入とタイミングを合わせて介護保険事業計画の策定に利用する「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」データや、フレイル関連の15項目のデータも取り込めるように、「健康かるて」のシステム改修を行っていただきました。

ただ無作為抽出による従来のニーズ調査や健診時のフレイル質問票だけでは、健康状況が把握できない高齢者が発生してしまいます。そこで日進市では、第9期介護保険事業計画(令和6〜8年度)の策定に合わせて、市内の高齢者全員を対象にフレイル質問票形式のアンケートを実施し、この回答データも取り込むことにしました。

これによって、さまざまな条件下で介護予防事業の対象者を絞り込むことができるようになりました。

こうして各保健事業の枠を超えて、従来の年齢区分のままで途切れることなく健康寿命を伸ばす取り組みを進める素地を作り、フレイル状態や要介護状態になる前の高齢者の身体状況を把握することで、お一人お一人が持つリスク内容に合わせた適切な介護予防事業や通いの場への案内が可能になったのです。

この医療介護リスクの高い高齢者を抽出することを目的としたシステム改修には、 厚生労働省の「保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金」を活用し、厚生労働省のホームページでも令和5年度の活用事例(※)として、ご紹介いただいています。

※保険者機能強化推進交付金等 活用事例 (令和5年度版)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001263989.pdf

次の段階としては、介護予防事業参加者が例えば「きらきら体操教室」に実際に参加したかどうか、仮に参加の場合「どのくらいの頻度で参加したのか」、3〜5年経った後で参加した方としなかった方との比較で要介護認定率などに「差が出るのか出ないのか」といった観点で評価したいと考えています。

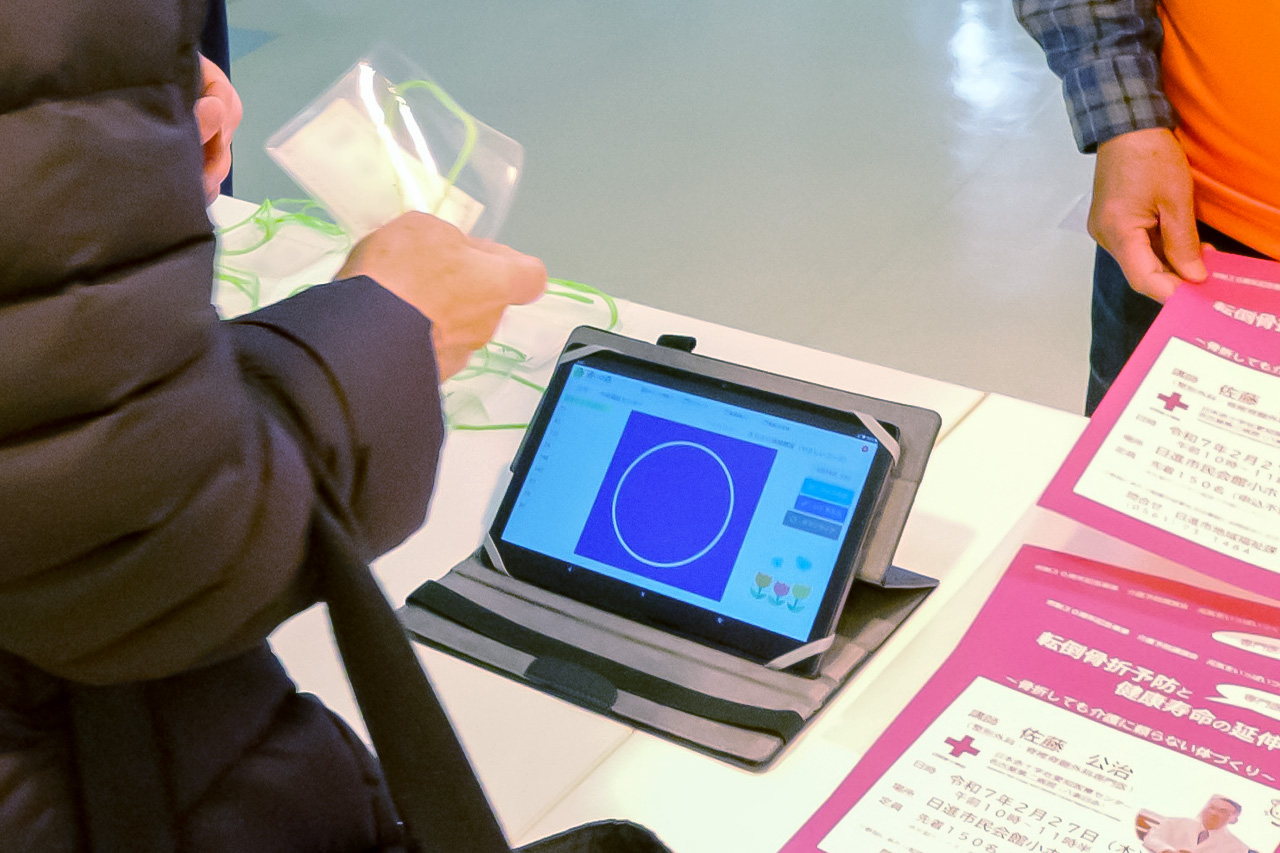

このために必要な参加者データを収集するために、「通いの森」のチェックイン機能を利用しています。タブレット端末のカメラで会員カードのQRコードを読み取るだけで「誰が」「いつ」「どの教室」に参加したのか、簡単に収集することができるためです。

この機能を導入している介護予防事業や通いの場は、まだ少ないのですが今後は増やしていきたいと考えています。データが増えれば増えるほど評価の精度が上がり、 ご高齢の方に対して介護予防事業や通いの場参加への説得力は増しますし、当市の保健事業の効果や取り組むべき課題も明確になっていくことでしょう。

2つあります。

1つはOCR的な対応ですね。「通いの森」では、タブレットを使い基本チェックリストなどのアンケート収集も出来ます。しかしながら、通いの場の参加者にタブレットでお一人お一人にアンケート回答をいただくとなると、それだけで通いの場の時間が終わってしまいます。

現在の通いの場では、紙の質問票を一斉に配布し、記入いただいたものを職員がデータ入力することが多くなっていますので、手書きの質問票をスキャンして、そのままデータ化できると非常に助かります。

もう1つは参加者のスマートフォン対応です。

「通いの森」では、例えば「きらきら体操教室」の会員カードに記載のQRコード、つまり参加者個人に紐づくコードを、タブレット端末で読み取ることで参加者情報を収集しています。

これを、逆に参加者が自分のスマホアプリで各教室に付与されたQRコードを読み取り、アプリを通して参加者情報を収集できるとありがたいですね。そのようなアプリがあれば、対象となる高齢者への情報発信もよりスムーズになると思います。

集まったデータについては、私たちが先入観や勘にもとづいて集計や分析をしてもあまり意味がないと思いますので、将来的にはきちんと学術的な裏付けのある集計・分析を行いたいですね。

例えば、通いの場を積極的に実施している自治体とそうではない自治体でどのような健康格差が生まれるのかといったことを客観的に知り、当市の健康長寿のまちづくりに向けた取り組みに活かしていければと考えています。

日進市様では、特定健診・後期高齢者医療健診の結果や「きらきら体操教室」等の通いの場への参加履歴の収集に、「通いの森」と「健康かるて」をご活用いただいています。

今後の目標とされているデータ分析に向けて、より多くの参加者様データを収集できるよう、タブレット端末だけでなくスマートフォン対応をはじめとした「通いの森」の機能強化に取り組んで参ります。

トーテックアメニティ株式会社

公共システム事業部 ソリューション営業部

松久

愛知県の尾張地区と三河地区の境に位置する日進市は、標高37mにある日進市役所を中心に標高50〜160mの丘陵地で形成され、市のほぼ中央部を東西に流れる天白川流域には農耕地が広がっています。

その歴史は古く、奈良・平安時代の窯業生産地であった「猿投山西南麓古窯跡群」の主要部として、市域内には約160基もの古窯跡が確認されています。

名古屋市に隣接していることもあり、昭和40年ごろから急速に宅地開発が進み、市内には5大学がキャンパスを持つなど、住宅都市・学園都市として発展を続けています。